缅甸军政府、人权与东帝汶的立场:在人权和区域政治背景下的批判性审视

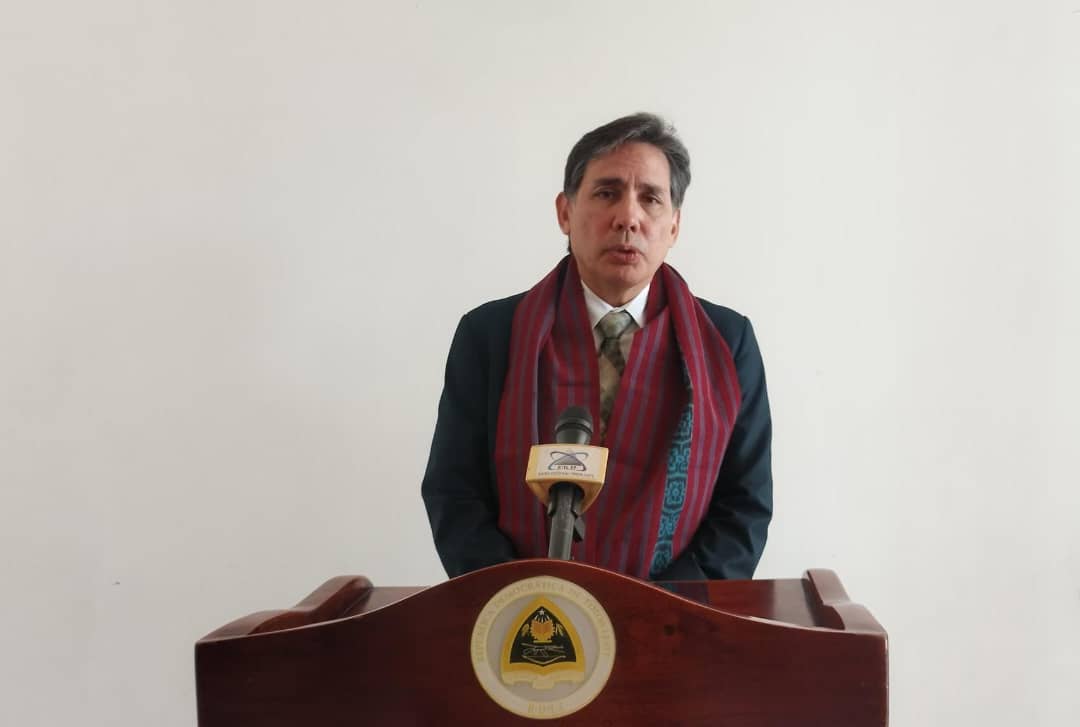

作者:费利斯贝托·德·卡瓦略

2021年2月缅甸军事政变标志着东南亚民主化进程的重大倒退。被称为“缅甸国防军”的军政府从合法民选政府手中夺取了权力,引发了普遍的抗议和一波又一波的侵犯人权行为。根据人权观察组织(2023年)的一份报告,数千名平民,包括妇女和儿童,已成为国家暴力的受害者,其中包括任意杀戮、未经审判的拘禁和酷刑。

缅甸危机不仅仅是一个内部问题,也反映了区域和国际社会未能维护人权规范的失败。东盟一贯坚持不干涉原则,迄今未能为这场人道主义悲剧提供具体解决方案。在这种不确定性中,东帝汶作为一个在人权斗争方面有背景的小国,与东盟其他国家相比,采取了相对坚定的道德立场。

在国际关系理论中,人权被视为超越国家主权界限的普世规范(Donnelly,2013)。人权不仅是国内义务,更是全球承诺,正如《世界人权宣言》(1948年)和《公民及政治权利国际公约》(1966年)所阐述的那样。当一个国家未能保护其公民时,保护责任原则为国际社会采取行动提供了道德和法律基础(Evans,2008)。

然而,在东南亚地区,人权规范的实施仍然面临政治挑战。东盟通过不干涉和协商一致原则优先考虑区域稳定,这常常被用作不干涉成员国内部事务的理由,尽管发生了严重的侵犯人权行为(Acharya,2014)。这引发了对东盟真正人权承诺的严重质疑。

自政变以来,缅甸经历了亚洲最严重的人道主义危机。联合国人权事务高级专员办事处(OHCHR,2023年)的数据显示,超过4,000名平民死亡,另有超过24,000人未经审判被拘禁。军方的行动包括大规模杀戮、互联网中断、限制新闻自由以及袭击平民区,这些都明显违反了国际人道法。

罗兴亚等少数民族群体也持续遭受结构性歧视和大规模流离失所,延续了自2017年以来持续发生的反人类罪行(国际特赦组织,2023年)。这种情况表明国家未能履行其保护人民的基本义务。

东帝汶在1975年至1999年间曾长期遭受印度尼西亚军队侵犯人权,是受害者。这一创伤性经历塑造了东帝汶的国家认同,使其成为一个高度重视人权和人民自决斗争的国家(Shoesmith,2019)。

在一些国际论坛上,东帝汶已采取立场支持缅甸的民主化。在2022年联合国大会上,东帝汶代表支持一项谴责缅甸侵犯人权行为并呼吁国际社会采取具体措施的决议(联合国,2022年)。共和国总统、诺贝尔和平奖得主若泽·拉莫斯-奥尔塔公开谴责缅甸军政府,并呼吁区域团结以保护缅甸人民。

然而,作为正在加入东盟进程中的一个小国,东帝汶也面临着人权理想主义与适应仍以实用主义为主导的区域政治规范之间的两难困境。东帝汶力求通过多边外交发挥建设性作用,同时不损害其与邻国的良好关系。

东帝汶加入东盟的愿望引发了一个新问题:东帝汶是会加强东盟内部的人权规范,还是会妥协于已经削弱东盟对缅甸危机应对的不干涉原则?

在国际关系的建构主义方法中,东帝汶等新参与者有潜力为区域共同体带来新的价值观(Finnemore & Sikkink,1998)。作为一个由人权斗争塑造的国家,东帝汶可以成为东盟规范变革的催化剂。然而,从现实主义的角度来看,东帝汶这样的小国也必须现实地维护国家利益,并与印度尼西亚、马来西亚和新加坡等区域大国保持良好关系(Mearsheimer,2019)。

迄今为止,东帝汶选择了谨慎而坚定的外交道路,呼吁缅甸尊重人权。东帝汶没有陷入空洞的言辞,但也未采取可能破坏区域关系的对抗性措施。

除了东盟内部的挑战之外,全球对缅甸的反应也支离破碎。美国、欧盟和澳大利亚已对缅甸军政府实施经济制裁。然而,中国和俄罗斯继续在外交和军事上支持军政府(对外关系委员会,2023年)。这种分裂使东盟和东帝汶推动解决危机的努力变得复杂。

在此背景下,东帝汶表明,即使作为一个小国,道德团结和规范性外交仍然具有重要意义。拉莫斯-奥尔塔(2023年)强调,一个国家的规模不应成为其在争取正义和人道方面保持沉默的理由。

缅甸危机对东南亚地区的人权秩序和稳定构成了巨大挑战。缅甸军政府系统性地侵犯其人民的基本权利,而区域共同体仍受制于政治实用主义。

东帝汶,作为一个在人权侵犯方面有创伤性经历的小国,采取了明确的道德立场,支持缅甸人民。尽管如此,这一立场是通过平衡的外交方式实施的,考虑到了维护区域稳定和关系的必要性。

展望未来,东帝汶有潜力加强东盟内部的人权规范,但这项任务的成功在很大程度上取决于东盟是否有勇气改革其迄今为止优先考虑政治稳定而非人权保护的原则。东帝汶面临着成为变革催化剂或仅仅顺应区域政治实用主义潮流的选择。(*)

作者是东帝汶国立大学(UNTL)社会科学学院(FCS)公共政策系的讲师,目前正在印度尼西亚玛琅的布拉维亚亚大学攻读博士学位。